太古の昔に偶然生まれ、人類の歴史とともに進化してきたお酒づくり。それを分析し磨きあげ、再現性を持たせてきたのが科学の力です。そんなサイエンス面から「いいちこ」を支える三和研究所の研究員に聞いた、おいしさの秘密・秘訣とは? 焼酎は、麹菌と酵母という2つの微生物による発酵の力で原料がお酒に生まれ変わります。今回はそんな「発酵」について解説していただきます。

この人が解説!

梶原康博(かじわらやすひろ)さん

三和研究所 アートサイエンスパーク

長年にわたって麹菌や酵母の研究や商品開発など行い、現在も新しい焼酎酵母の開発に取り組んでいる勤続30年、酵母のスペシャリスト

Q1. 発酵の立役者、麹と酵母とは?

焼酎をはじめ、日本酒、ビールやワインといったお酒に含まれるアルコール(エタノール)は、酵母によってつくられます。パンが膨らむのも酵母が発酵する際に発生する炭酸ガスのおかげ。酵母はブドウ糖を分解してアルコールをつくりますが、同時にお酒の原料に含まれるアミノ酸や脂肪といったその他の成分も香味成分に変えて、お酒に個性をもたらします。

一方、カビの一種である麹菌は、デンプンやタンパク質といった大きな化合物を分解できる酵素をたくさんつくって、細かく分解します。酵母はそれらの大きな成分を分解することが得意ではないので、麹菌が分解してくれたブドウ糖やアミノ酸を使って、アルコールをつくります。

麹の中でも、焼酎づくりに使われてきた白麹菌や黒麹菌は、クエン酸をたくさんつくってもろみ(蒸留前の発酵物)を酸性にしてくれます。これによって雑菌が増えることを防いで、酵母がすくすく育つ環境をつくってくれます。

「いいちこ」は麦焼酎ですから、固形物の大麦が発酵を経て液体のお酒になるわけです。全部、麹菌、酵母といった微生物が協調し合ってやってくれているんです。すごいですよね。我々は微生物が働きやすいよう、環境を整備するのが仕事、と言えるかもしれません。

同じく大麦が原料の蒸留酒にウイスキーがありますが、発酵の工程に違いがあります。ウイスキーは大麦を発芽させて麦芽をつくります。そうすると発芽によって活性化された酵素がデンプンを分解し、麦芽糖となり、それを酵母が分解してアルコールがつくられるという流れです。カビの一種である麹菌を使うのは、日本のお酒の大きな特徴のひとつ。気候風土に合った方法なんだと思います。

| ▼あわせて読みたい ・焼酎とウイスキーの違いは? 麦焼酎とモルトウイスキーは意外と似ている? |

Q2.「いいちこ」にはどんな酵母が使われている?

「いいちこ」は、さまざまな原酒をブレンドしてつくられています。香り重視の原酒には華やかな香りの成分であるエステルをたくさんつくる酵母を、味わい重視の原酒には味わいを感じやすい成分をつくる酵母、といったようにつくる原酒に応じて酵母を使い分けています。

「いいちこ」づくりには、ほぼオリジナル酵母を使用しています。中心となるのが、我々が「いいちこ酵母」と呼んでいる酵母です。

「いいちこ」は二段仕込みを行っています。一次仕込みのもろみは酒母になり、差し酛(さしもと)といって、仕込み時の酒母を次の仕込みに使う、という方法があります。差し酛を何回も続けると酵母の活性が落ちて、雑菌が入ってきたりするのですが、あるとき雑菌が混入していないかを調べると、差し酛を繰り返すうちに謎の酵母がどんどん増え、最終的には従来の酵母と入れ替わってしまいました。この新しい酵母がアルコールを旺盛につくることが分かったんです。

このことから、自然界から新しい酵母(=蔵付き酵母)が入ってきたのではないかと考え、もろみから分離したのが、弊社のオリジナル酵母の第1号である「いいちこ酵母BAW-6」です。麦焼酎に適した特性を持つこの酵母をベースに、いろんなタイプの酵母を育種し、ストックしています。

Q3.ユニークなオリジナル酵母はある?

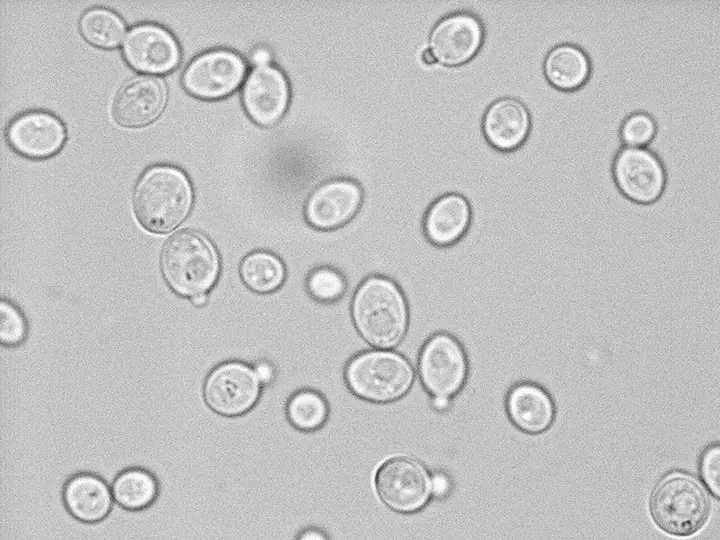

「いいちこスペシャル」という商品に使われている、バニラのような香りをつくる「スペシャル酵母」があります。

ちょっと難しい話になりますが、大麦に含まれるフェルラ酸という成分が脱炭酸反応を受けて4-ビニルグアヤコール(4-VG)になり、さらに酸化されるとバニラの香りがする成分の主成分であるバニリンになる、というのが麦焼酎でバニラのような香りが生成される仕組みです。ただしフェルラ酸は揮発性がない、つまり蒸留で香りが取り出せないので、バニラのような香りをつくるためにはフェルラ酸を4-VGにする必要があるのですが、ここで酵母の力を利用します。ただ、一般的に使用されている焼酎酵母や清酒酵母ではフェルラ酸を4-VGに変換させることができません。

一方、ワイン酵母やビール酵母等の中には、この変換能力が高い酵母もあります。しかし残念ながら麦焼酎もろみでの発酵力が弱いのです。そこで、麦焼酎もろみで発酵のよい焼酎酵母とフェルラ酸脱炭酸能を持ったワイン酵母を細胞融合することによってつくったのが「スペシャル酵母」です。この酵母のおかげで麦焼酎もろみの中でフェルラ酸は4-VGになり、蒸留した原酒にも4-VGが含まれます。この4-VGは長い期間貯蔵することによってバニリンという成分になって原酒からバニラのような香りがするようになるのです。

この酵母が生まれたことで、世界的に権威のある「IWSC(インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション)」や「SFWSC(サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション)」といった酒類コンペティションで何度も賞をいただいた「いいちこスペシャル」の商品化が実現しました。

| ▼あわせて読みたい ・「いいちこスペシャル」のおすすめの飲み方は? 合うおつまみやボトルの秘密も公開! ・「いいちこスペシャル」は“カスタードクリームの香り”。世界的ソムリエが香りや味わいを解説! ・「いいちこスペシャル」誕生物語|秘められた大麦のポテンシャルを樽に詰めて |

Q4.「いいちこ」にはどんな麹が使われている?

かつて、日本の國酒(こくしゅ)である本格焼酎や日本酒の麹は米でつくるのが一般的でした。麦焼酎発祥の地とされる長崎県壱岐地方で醸されている壱岐焼酎でも一般的に米麹が使われており、麦の香りと米の甘味が感じられる味わいが特徴といわれています。一方、麦麹を使った麦焼酎は、香ばしい香り、麦チョコのニュアンスなど、麦の特徴が出た焼酎になりやすいといわれています。

この特徴の違いは、同じ麹菌を使っても、麦を原料とした場合と米を原料とした場合とでは、できる酵素の量やバランスが変わってくることに由来しています。

麹にまつわるお話をもう一つ。「いいちこ」には「全麹づくり」という、麹を贅沢に使った商品もあるんです。通常の焼酎は一次仕込みに麹を、二次仕込みには主原料(「いいちこ」の場合は大麦)を加えるのですが、全麹づくりは一次仕込みだけでなく二次仕込みにも麹を使用します。手間もかかりますが、全麹にすることによって、もろみに麹由来の成分がより増加し、香り高く、まろやかな旨みのある濃醇なお酒を醸すことができます。

Q5.焼酎は発酵食品と言える?

麹がデンプンを糖に分解するのも発酵ですし、酵母が糖を分解してアルコールを生成するのも発酵です。食品の定義は「すべての飲食物をいう」ということなので、発酵を経て生まれたアルコール飲料である焼酎は、立派な発酵食品です。

Q6.研究者としての梶原さんからメッセージをお願いします

「いいちこ」は飲みやすいと言っていただくことの多いお酒ですが、よく香りを嗅いでいると、華やかな香りや甘い香りだけでなく、苦みを感じる香りなどいろんな表情があります。それはいろんな特徴を持つ原酒をブレンドしているからなんですね。そしてその原酒の個性に関与する重要なファクターが酵母です。酵母の研究者としては、「いいちこ」を飲みながら、酵母がもたらした「いいちこ」の豊かな表情を楽しんでいただけたらうれしく思います。

日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。焼酎も職人技でつくられるものであることはもちろんですが、伝統を守りながらも次の新しいムーブメントを起こすことも必要だと思っています。そのためにはサイエンスは不可欠。そんな思いで研究ライフを送っています。

※記事の情報は2025年2月18日時点のものです。