「いいちこ」のおいしさや楽しみ方を誰よりも分かっているはず(!)の三和酒類社員が「いいちこ」に合うと思うおつまみを激オシ! 今回は環境開発課所属の稲村太郎(いなむらたろう)さんが登場。稲村さんの故郷である奈良県の名物であり、三和酒類本社がある大分県宇佐市の家庭でも愛されてきた、「いいちこ20度」のお湯割りにぴったりな激オシおつまみとは?

環境開発課に所属している稲村さんのお仕事は?

私は、SCM本部の環境開発課に所属しています。

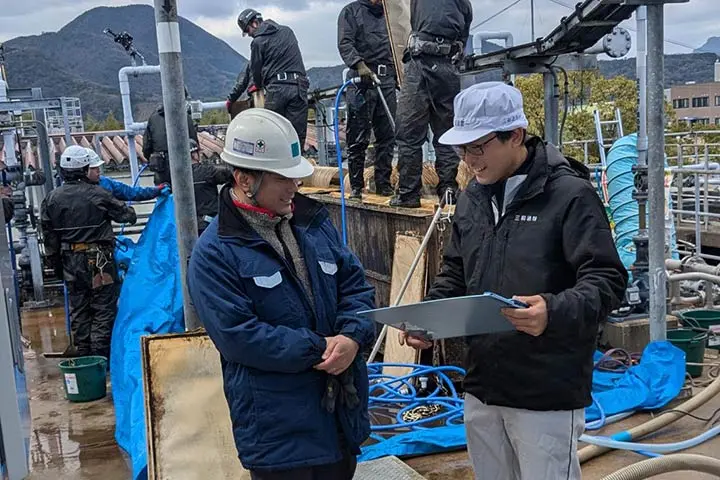

大学で遺伝子組み換え技術で環境修復できる植物を作り出す研究をした後、お酒づくりに興味を持ったのをきっかけに、三和酒類に入社しました。最初の10年は日本酒づくりを、次の10年は焼酎づくりを経験して、今の部署に異動してきました。環境開発課は、三和酒類が掲げてきた“自然にやさしいものづくり”を実現するための実務的な部分を担当し、推進していく部署です。たとえば、お酒をつくるときにできる大麦発酵液(焼酎粕)などの副産物を飼料原料や肥料に加工する、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)や工場緑化の推進、社内全体に関する環境活動の推進などに携わっています。

三和酒類の取り組みや姿勢をもっとたくさんの方に知っていただきたいと思っているのですが、どのような形でお伝えしていくかは今後の課題のひとつだと感じています。ゆくゆくは“自然にやさしいものづくり”が会社や商品の強みのひとつとなって、味わいと環境に配慮した取り組みの両軸でお客様に三和酒類のお酒を選んでいただけるようになったらうれしいです。

また本格焼酎をフランスの名高いワインのように産地と共に語られる格調高い飲み物にしたい、という夢もあります。

現在、焼酎はお手軽なお酒というイメージが強いと思いますが、それだけでは原材料の産地や焼酎業界をずっと維持していくのは難しいと、以前宇佐市の麦に関する仕事を担当した経験から感じています。焼酎の味わいを高めるのと同時に、自然環境に配慮した企業活動を推進していくことで、地域産業の維持や発展に貢献できたらと考えています。そして、地域の人や焼酎づくりに関係する人たちが安心して生活できる環境を実現していきたいと思っています。

寮母さんから教わった秘伝のレシピで作り続ける、稲村さんの激オシおつまみは?

私が紹介するおつまみは、「自家製奈良漬け」です。

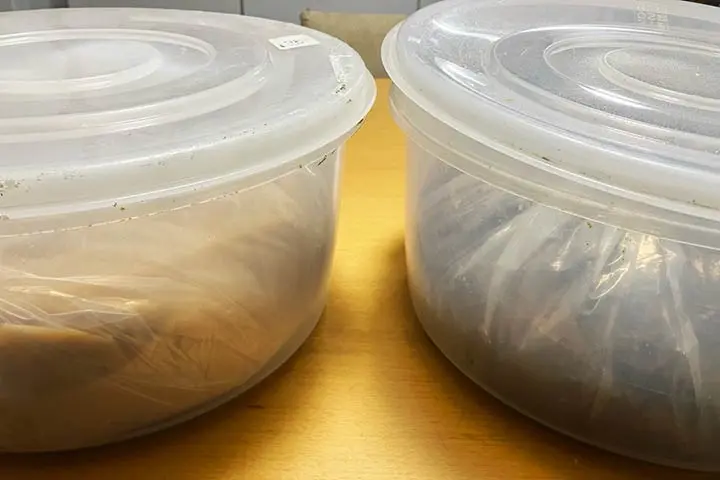

塩漬けにした瓜を酒粕に漬けて作る奈良漬けは、漬ける時間の長さで色や味わいが変化していくのを楽しめる漬物です。写真のふたつは別もののように見えますが、色が薄い方が2023年に漬けたもので、黒い方は2018年に漬けたもの。どちらも同じレシピで作った奈良漬けなんです。ちなみに切り立てはお酒がしっかりと香りますが、1日ほど置くことで香りが落ち着き、それだけでもまた印象が変わると思います。

奈良にいた頃はあまり奈良漬けを食べたことがありませんでしたが、三和酒類の社員寮の寮母さんに作り方を教わったのをきっかけに自分で作るようになったんです。今では写真のように黒くなるまで長く漬けた古漬けが好きになりました。実は大分県宇佐市では家庭で奈良漬けを作る風習があるそうで、奈良から離れたこの地で奈良漬けの作り方を教わったことに、どこか不思議なご縁を感じます。

奈良漬けは、塩や砂糖の微妙な加減でかなり味が変わってくるので作るのが難しく毎回挑戦なのですが、楽しさでもあります。おいしくできたときは家族みんなが食べてくれるのが嬉しいんです。

「自家製奈良漬け」に合わせる「いいちこ」は?

「自家製奈良漬け」には、「いいちこ20度」のお湯割りがよく合います。

「いいちこ20度」をお湯割りにすると、味わいがよく伸びて深みが増し、奈良漬けの塩味やうまみとよくマッチします。私は料理とのペアリングを考えてお酒を選ぶのが好きなので、今回も奈良漬けといろいろな「いいちこ」を合わせて飲み比べてみた結果、この組み合わせに辿り着きました。

「いいちこ20度」は、加水して「いいちこ25度」のアルコール度数を下げたものではなく、アルコール由来の飲みごたえを補完するために、原酒のブレンド技術を駆使してしっかりとうまみを感じていただけるよう設計しています。なので、お湯割りにも向いています。それに寒い冬は、お湯割りのじんわり体にしみわたるような温かさが一層おいしく感じられる季節なのでおすすめです。

自分で作ったものはその体験も含めてよりおいしく感じますし、私は奈良漬けを作る過程も楽しんでいるのですが、もちろん市販の奈良漬けと「いいちこ」もよく合うので、試していただけたらと思います。

稲村さんの激オシおつまみレシピ

材料

瓜…5kg

塩…適量

焼酎…適量

酒粕…4kg

※稲村さんは三和酒類の和香牡丹(日本酒)の酒粕を使用砂糖…2kg

作り方

- 瓜を半分に切り、種を取り出したくぼみの8分目まで塩を入れる。瓜の周りにも塩をまぶして、樽の底に瓜の皮を底にして並べ、中蓋を敷く。並べやすいように、形の良い瓜を使うのがポイント。

- 瓜の2倍の重さの重石を乗せて、水分を出し切るまで3~7日くらい置く。重石が蓋の全体に乗っていない場合は、時々、重石の位置を入れ替える。

- 瓜から出た水で塩を落とし、ザルに上げて水気を切る。このとき、真水では洗わないこと。

- ボウルに焼酎を入れ、瓜をくぐらせる。

- 酒粕に砂糖をよく混ぜておき、樽の底に敷く。その上に瓜を乗せて、酒粕をさらに乗せる。酒粕が少ないと酸っぱくなるそうなので、酒粕は贅沢に使い、瓜と瓜がくっつかないようにする。

- 密封して放置する。1年くらい経つと、おいしく食べられるようになる。

最後にメッセージをどうぞ!

2024年12月に日本の「伝統的酒造り」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。これにはもちろん焼酎も含まれています。奈良漬けのように、皆さんがお住まいの地域にもその土地に根付いたその土地ならではの料理があると思いますので、そのような食事と本格焼酎「いいちこ」を合わせて、楽しんでいただけたら嬉しいです。

※記事の情報は2025年1月30日時点のものです。