「iichiko彩天(いいちこさいてん)」は、カクテルベースとして楽しめるまったく新しい本格麦焼酎。これまでは海外限定販売でしたが、2025年6月17日、ついに日本国内での販売が開始されました。この記事では、その立役者である三和酒類株式会社 営業本部 グローバルマーケティング室 室長の宮﨑哲郎さんに、「iichiko彩天」の魅力や開発エピソード、おすすめの飲み方などについてたっぷりと伺いました。

この方にお聞きしました

宮﨑哲郎(みやざきてつろう)さん

三和酒類株式会社 営業本部 グローバルマーケティング室 室長。2004年に三和酒類に入社し、製造部、営業部を経て2012年に海外営業部に異動。2014年4月、アメリカ子会社として設立されたiichiko USAの初代駐在員として出向。アメリカ国内では「iichiko彩天」や「いいちこシルエット」などを取り扱うバーを約500店舗にまで広げる。2023年4月、大分県の本社勤務に戻る。

寿司店で焼酎は売れない? アメリカで直面したカルチャーショック

―宮﨑さんは「いいちこ」を世界に広めるために設立されたiichiko USAの初代駐在員だそうですね。赴任当初、アメリカで焼酎は知られていたのでしょうか?

当社は「iichikoを世界の酒に」という将来ビジョンを掲げ、本格麦焼酎「いいちこ」を中心としたグローバル展開の第一歩として、2013年にiichiko USAを設立しました。私が赴任したのは、その翌年の2014年です。

その頃、アメリカではCOOL JAPANブーム※1もあり、日本食レストランの数はグッと増えていましたが、焼酎の知名度はほとんどなく、日本人にしか飲まれていないのが実情でした。実際、2014年までの過去30年間、アメリカへの焼酎の輸出量はまったく伸びていなかったんです。

一方で、日本酒はすでに日本食レストランや日本食スーパーで定着していました。そこで、赴任当初は焼酎もその流れに乗せる形で販売活動を進めましたが、思うような成果は得られませんでした。

このままでは、いくらプロモーションに力を入れても、焼酎メーカー同士で競い合っても、いずれ共倒れになってしまうのでは…と感じ、この状況を打開するために、まずは「焼酎」という文化そのものをもっと広く知ってもらい、市場を育てていく必要があると考えるようになりました。

※1 アニメや日本食など、日本文化が海外で注目を集めた現象のこと

―日本食レストランや日本食スーパーなら焼酎が売れそうな気もしますが、なかなか広がらなかったというのは少し意外です。その理由は何だったのでしょうか?

そこには、大きな文化の違いがありました。

日本では居酒屋や寿司店で、ビールや日本酒といった醸造酒はもちろん、焼酎などの蒸留酒も一緒に楽しまれていますよね。でもアメリカでは、ワインやビールといった醸造酒は「食事の場」、ウイスキーやウォッカなどの蒸留酒は「バー」と、はっきりとシーンが分かれているんです。つまり、食事の場で蒸留酒を飲むという文化がなかったんですね。

それに、アルコールを提供するためのリカーライセンス(酒類販売許可)にも区分があって、ビールやワインなどの低アルコール飲料用の「ソフトリカー」と、ウイスキーやテキーラなどの高アルコール飲料用の「ハードリカー」に分かれているんです。

焼酎は日本のスピリッツ。だから、寿司店で焼酎を売ろうとするのは、例えるなら寿司店でテキーラを売ろうとしているようなものでした。「焼酎を届けるべき場所はバーだ」。このことに気づくまでに、2年かかりました。

―なるほど。そうした背景から、焼酎をどこに届けるべきかという視点そのものが変わっていったのですね。

そうですね。個人的な話になりますが、私は学生時代、焼酎麹の研究室に所属していて、夜はカクテルバーでアルバイトをしながらお酒の勉強をしていました。当時、バーと言えば洋酒を提供する場所。たまにいらっしゃる「焼酎を飲みたい」というお客様のために焼酎も用意はしていましたが、「瓶は見せてはいけない」とマスターに言われるくらい、 “庶民のお酒”というイメージが根強かったんです。

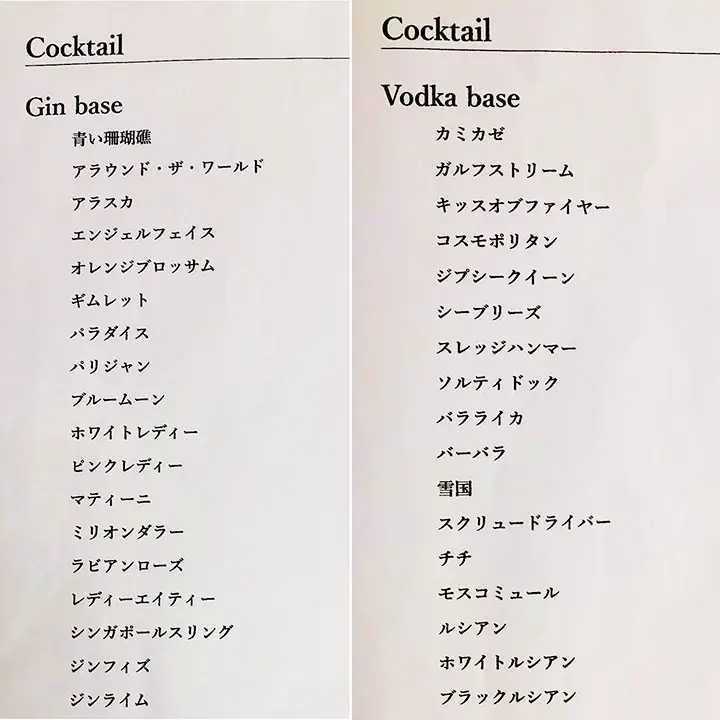

でも私は、ジンやウォッカをベースにしたカクテルはあるのに、なぜ日本の蒸留酒である焼酎ベースのカクテルがないのだろう、なぜ日本のバーテンダーさんたちは自国の蒸留酒を提供しないんだろうと疑問に思い、これは逆にチャンスではないかと考えるようになっていきました。

「焼酎が日本のバーや、世界のバーでカクテルとして飲まれるようになったらきっとおもしろい」。そう思って、「iichikoを世界の酒に」という将来ビジョンを掲げる三和酒類に入社したんです。

ですから、実はアメリカに赴任した当初から「バーで焼酎を売りたい」という想いは持っていました。ただ、実際には流通面の課題も多く、なかなかすぐには動けなくて。それでもやはり、「アメリカで焼酎を日本のスピリッツとして広めていくには、バーしかないのでは」と思い、ようやくその一歩を踏み出すことになりました。

「割り算」のチューハイ文化と「掛け算」のカクテル文化

―「バーで焼酎を売る」を実現するために、まずどのようなアプローチから始めたのでしょうか。

まずは社内に、日本とアメリカの文化の違いを理解してもらう必要がありました。

アメリカのバーといえば、やはりカクテル。つまり“ミックスの文化”です。たとえばカシスやベイリーズ※2などのリキュールは、カクテルに使われることを前提にしていて、かなり味が濃く作られています。そのまま飲んでおいしいというよりは、何かと組み合わせて楽しむお酒なんですね。

一方、日本でリキュールといえば梅酒やゆず酒。そのままストレートで飲むことが多いですよね。日本酒もそのまま飲みますし、焼酎もオンザロックや水割り、お湯割り、ソーダ割りなどで飲まれることが多い。素材の味そのものを楽しむのが一般的です。当時の焼酎メーカーも、その究極を求めているところが多かったと思います。

ここには、素材同士を「混ぜる」ことに対する認識の違いがあると思います。たとえば、日本のチューハイ。日本では「割る」と言いますよね。焼酎やウォッカなどのスピリッツを果汁や炭酸、お茶などで「割ったもの」として認識されています。10の価値があるものを2で割ると、価値は半減してしまう、そんな感覚です。

一方で、アメリカのカクテルはミックス。「掛ける」んです。10の価値のあるもの同士を掛け合わせると、価値は100になるという発想です。これはアメリカの食文化にも表れていて、たとえば、寿司がカリフォルニアロールになったり、マグロの刺身にトリュフを乗せたり、うどんがカルボナーラ風になったり…。“いいもの”を、まずは自由に掛け合わせてみようという姿勢があるんです。

ただ、実はアメリカでも、掛け算の後には引き算になります。最近では寿司店で「お任せ」がブームになったり、居酒屋人気が割烹へと移ってきたりしています。掛け算の文化で浸透した先に、素材のよさに行きつく。焼酎も、この流れを目指すべきだと思ったんです。

※2 アイルランド産のクリーム系リキュール

―「混ぜる=価値が下がる」と感じる日本の文化の中で、社内の理解を得るのは難しかったのではないでしょうか?

そうですね。当初は「バーで、カクテルにして売りましょう」と提案しても、「混ぜたら味が分からなくなるのでは?」「いい酒を混ぜるなんてもったいない」と言われました。そもそも、バーで焼酎を売ること自体、イメージできなかったのかもしれません。

ですから、経営層には実際にアメリカに来てもらい、庶民的なバー、高級バー、スポーツバーなど、さまざまなタイプのバーを一緒に回りながら、アメリカのバー文化を肌で感じてもらいました。そうしていくうちに、“ミックスすることで新しくキラキラしたものが生まれる”というカルチャーの感覚を、徐々に共有できるようになったと思います。

同時に、私自身の中でも「アメリカで焼酎を広めていくには、バーから始めるしかない」という仮説が、確信へと変わっていきました。

カクテルにしても負けない、新たな焼酎づくりへの挑戦

―そしていよいよ「iichiko彩天」の開発が始まるのですね。カクテルベースとして楽しめる焼酎づくりは、どんな一歩から始まったのでしょうか?

始めに、アルコール度数40%で「爽やかなタイプ」と「濃厚なタイプ」、2種類の試作品をつくりました。これは、バーで主に使われているウォッカやテキーラ、ジンといったスピリッツのアルコール度数がだいたい40%前後だからです。日本の焼酎は20~25%が一般的ですが、それではカクテルにすると他の素材に負けてしまうと考えました。

次に、アメリカのトップバーテンダーたちに集まってもらい、テイスティングを行いました。2011年のベストバーメンター※3に選ばれた方と知り合うことができて、その方がサンフランシスコの有名なバーテンダーたちに声をかけてくれたんです。

彼らにとって焼酎は「名前も聞いたことがない」という未知の存在。最初は手探りでしたが、ジンやラム、メスカル※4やテキーラといった他のスピリッツと比べながらテイスティングを重ね、多くのフィードバックをもらいました。内容はさまざまでしたが、全体として「もっと個性がほしい」という意見が多く出ました。

また、あるシンプルなカクテルでテイスティングをしてもらったところ、「アルコール度数40%ではまだ少し物足りない」という声が上がりました。その理由のひとつが、麹を使う焼酎ならではの “まるい後味”。やわらかくまとまる分、他のスピリッツと比べると、カクテルにしたときの存在感がやや控えめに感じられたんです。そこで、最終的にアルコール度数を43%まで高めることになりました。

※3 バーテンダーを教育・育成し、後進の成長をサポートする指導者

※4 リュウゼツランを主原料とするメキシコ特産の蒸留酒

―なかなかハードルの高い要望に聞こえますが、難しい開発だったのではないでしょうか?

開発期間は約2年でしたが、実は開発チームの苦労話って私にはあまり聞こえてこなかったんですよ。当社は原酒を作る技術も、ブレンドの技術も高いですし、私の感覚としては、開発チームが非常にスムーズに現地の要望を形にしてくれた印象です。

それはまるで、シェフがいい素材を組み合わせておいしい料理をつくるように。バーテンダーが素材をミックスして魅力的なカクテルをつくるように。当社の開発チームは、まさにその道のプロフェッショナルだったと思います。

世界のバーテンダーを驚かせた、“ジャパニーズスピリッツ”の誕生

―そうして完成した「iichiko彩天」。どのようなお酒に仕上がりましたか?

麹のうまみを最大限に表現した本格焼酎になりました。常圧蒸留原酒ベースの濃厚な味わいの中に、減圧蒸留原酒のバナナやパイナップルのようなフルーツ系の香りも感じられます。そして何より、焼酎の常識を覆す43%という高いアルコール度数で、カクテルベースに使えるところが革新的です。

ちなみに「彩天」というネーミングには、“天”=世界のカクテルシーンに日本の新しい“彩(いろどり)”を添えていくという想いを込めました。

―2019年にアメリカでデビュー。さらにシンガポール、オーストラリアでも販売を開始。当時のバーテンダーの方々の反応はいかがでしたか?

皆さんビックリしていましたね。「WOW!」って感じで。なかでも、新しい素材を試すのが好きなトップバーテンダーの方々からは特に好評をいただきました。「こんな風に使えそうだな」と、すぐにアイデアが浮かんでいる様子でしたよ。

―海外で活躍している日本人バーテンダーの方々からは、どんな反応がありましたか?

ジャパニーズジンやジャパニーズウイスキーが注目されている中で、「ようやくジャパニーズスピリッツが誕生した」と感じていただけたんじゃないかなと思います。

海外では、日本人のトップバーテンダーさんがたくさん活躍されていますが、やはり日本を離れてみると、日本が恋しくなりますし、あらためて日本人としてのアイデンティティを意識する機会が増えるようなので。

それから、テイスティングにもご協力いただいた、2011年「American Bartender of the Year(バーテンダー最優秀賞)」を受賞したBAR GOTOの後藤健太さんが作ってくれた、お店オリジナルのカクテルは衝撃的においしかったですね。「iichiko彩天」とメスカルのダブルスピリッツにセロリジュースを合わせたカクテルで、名前は「KOJI-SAN」。麹からインスピレーションを得たユニークな一杯でした。

「iichiko彩天」、満を持しての日本デビュー!

―そして2025年6月17日、ついに日本でも販売が開始されました。このタイミングでの発売となった理由を教えてください。

近年は、グローバルに活躍するバーテンダーの方々が世界中を飛び回り、海外で腕を磨く日本人バーテンダーも増えてきました。国内でもインバウンド需要が高まっていますし、今年はEXPO2025大阪・関西万博の開催年でもあります。海外のバー文化と日本のバー文化が融合するときが、まさに今年だったと思っています。

海外の方にとってバーはとてもカジュアルな場なので、「日本に来たんだから、日本のバーに行こう」「日本のカクテルが飲みたいよね」と思うのはごく自然なこと。日本らしさが感じられ、日本人バーテンダーさんが誇りを持って使える焼酎への需要が高まってきました。そうした流れの中で、ようやくベストなタイミングで「iichiko彩天」の日本発売が実現したと思います。

―日本に住む方々には、どこでどんな風に「iichiko彩天」を楽しんでもらいたいですか?

やはり一番は、バーでカクテルとして楽しんでいただきたいですね。

バーというと、単に経験が少ないという理由で「ハードルが高い」と感じている方もいるかもしれません。でも、一度足を踏み入れてみると、そこにはキラキラとした雰囲気があり、おいしいカクテルが楽しめる、とてもかっこいい空間だと実感できるはずです。アフタヌーンティーを楽しむように、バーでカクテルを味わう文化が、もっとキラキラした素敵なものとして広がっていってほしいと思います。

おいしいお酒を、きらめくような空間で、少しだけ楽しむ――そんなスタイルが広がっていく中で、「iichiko彩天」がそのお手伝いをできたらうれしいですね。

―バーで飲める、「iichiko彩天」を使ったおすすめのカクテルを教えてください。

バナナのカクテル、エスプレッソマティーニ、ネグローニなどがおすすめです。これらを「iichiko彩天で」とオーダーしてみてください。

バナナのカクテルには、減圧蒸留原酒に由来するバナナやパイナップルのようなフルーティな香りがよく合います。また、常圧蒸留原酒ベースならではの香ばしい香りが、エスプレッソマティーニのコーヒーの風味と絶妙にマッチします。そしてネグローニでは、麹由来の濃厚なコクがしっかりと引き立つんです。

―ちなみに、従来の焼酎らしい飲み方でも楽しめるんでしょうか?

そうですね。たとえば、大阪のバーテンダーさんに教えてもらった「チョイソー」という飲み方。ほんの少し炭酸水を加えるだけなのですが、これもとてもおいしいです。アルコール度数は30%以上あると思うので、パンチもしっかり感じられます。

それから「ソニック」と呼ばれる、炭酸水とトニックウォーターを合わせた飲み方や、ハイボールを作ったあとに醤油を2、3滴入れて飲んでみるのもいいですよ。常圧蒸留原酒の苦みを醤油の塩味がうまく抑えてくれて、麹の風味がグッと引き立ちます。

―「iichiko彩天」には、焼酎の新しい楽しみ方がたくさん詰まっているんですね。今後「iichiko彩天」をきっかけに、焼酎をどのような存在にしていきたいと考えていますか?

日本の本格焼酎の立ち位置そのものが、もっと上がっていけばうれしいです。ウイスキーやジン、ブランデー、ワインなどは“高級感がある”と見られますが、これらに比べると焼酎はまだまだ庶民的なイメージです。

「焼酎は日本が誇る伝統的な飲み物なんだ」と多くの人が胸を張って言えるような、そんなかっこいい酒にしていきたいと思います。

ローンチイベント写真:三井公一

※記事の情報は2025年7月15日時点のものです。