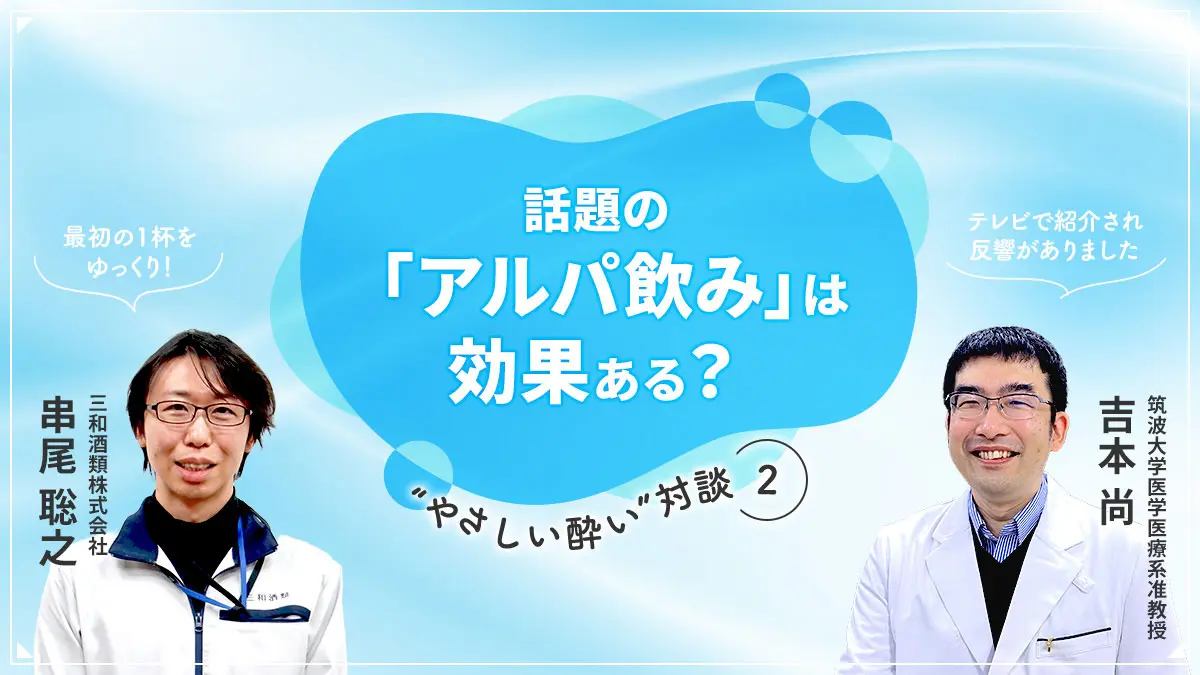

今、「アルパ飲み」が、アルコールによる健康・行動リスクを下げ、適正飲酒につなげる方法として注目され始めています。今回はアルコール低減外来のドクターである吉本尚さんと、人生の質を向上させる飲酒のあり方を研究する「やさしい酔い研究会」立ち上げに携わった三和酒類株式会社の研究員・串尾聡之さんに、「アルパ飲み」の実践方法やメリット、楽しく長くお酒とつきあう工夫について、最新の研究結果を交えつつお話をうかがいました。

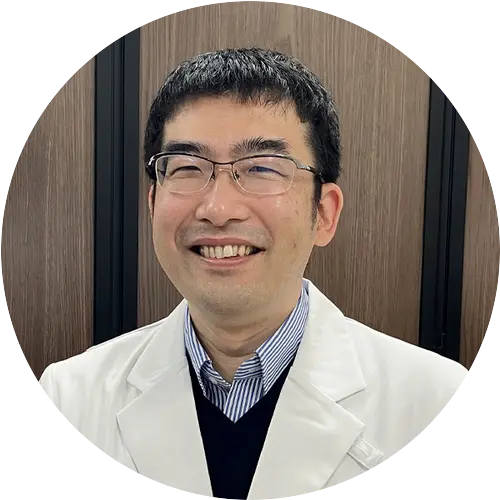

吉本 尚(よしもと ひさし)さん

筑波大学医学医療系准教授。健幸ライフスタイル開発研究センター長。博士(医学)。やさしい酔い研究会メンバー。連載企画「お酒と健康の基礎知識」の解説も。

串尾 聡之(くしお さとし)さん

三和酒類株式会社 三和研究所 アートサイエンスパーク 研究室 ウェルビーイング研究チーム チームリーダー。「やさしい酔い研究会」やアルコール体質検査キット「Nomity」の商品化をサポートするなど、適正飲酒の普及に取り組んでいる。

話題のキーワード「アルパ飲み」とは?

―まずは「アルパ」について、串尾さんからご説明をお願いします。

「アルパ」とは、アルコールパフォーマンスの略で、自分で考えた言葉です。お酒を飲むメリットを、①お酒の香味のおいしさ、②酔いによる快感、③コミュニケーション促進の3つと考え、これらをパフォーマンス(効果)と捉えます。飲酒で得られるパフォーマンスはそのままに、お酒の量を減らしてみようという考え方です。

2024年12月に放送されたNHK『あしたが変わるトリセツショー』の特集企画「お酒とのつきあい方のトリセツ」で、この「アルパ」の考え方を発展させた「アルパ飲み」が取り上げられました。

番組内では、「1杯目を30分かけて飲むと、気持ちよく酔えるのに飲酒量が減少する」=「アルパ飲み」として紹介されましたが、串尾さんが「アルパ」という概念に思いあたったきっかけは何かあったのでしょうか?

元々、酔いに気づかずにお酒を飲むのはもったいないなと思っていたんです。ゆっくり飲んでも気持ちよく酔えるし、ゆっくり飲んだ日は1日当たりの飲酒量が減るというのは体感としてありました。

「お酒を飲むと30分くらいかけて血中アルコール濃度が上がる」というセオリーがあって、肌感としても納得していたのですが、果たして医学的に正しいのかどうか、吉本先生にお聞きしたいと思っていました。

はい、正しいです。口から入ったアルコールは食道を通って、胃と小腸で吸収されます。吸収率は胃で約2割、小腸で約8割です。吸収されたアルコールは血液の中に入り、血流に乗って脳にたどりつき「酔い」を感じるまでに、大体30分かかります。もちろん、体調や空腹かどうかでそのスピードは変わりますが。

一気飲みの危険性を説明するときも、「酔いが回るには30分ほどかかります。タイムラグがあるから、飲んだ直後は大丈夫だと思ってもその後が危ないですよ」とよく話します。

ありがとうございます。しっかりご説明していただき、改めて納得できました。

ちなみに30分で飲む1杯の目安は、アルコール度数5%のビールなら中ジョッキ1杯と考えていただければよろしいかと思います。概ねお店で「1杯」として提供されている量ですね。

ノンアルコール飲料を取り入れた「アルパ飲み」も

―吉本先生は前述の番組にも出演されていましたが、放送後の反響はいかがでしたか?

試しやすい方法なので、チャレンジした方は多かったようです。最初の1杯を30分かけて飲むことができれば、「2杯目以降は自由に飲んでOK」というところがウケたように思います。

うまくいった人からは「確かに効果があるね」「2杯目以降自由に飲んでも飲みすぎないね」という声を聞きました。完全に酔ってしまうと難しいので、酔っていない状態の1杯目をコントロールするのが成功の秘訣のようです。

一方で「1杯目を30分もかけられなかった」という人もいました。

そうですね。お酒好きな方は特に、最初の1杯は喉をカラカラにしてビール等をごくごく飲みたいという意見も根強いと思います。

1口2口飲んでもすぐに血中アルコール濃度は上がりませんから、1杯目のごくごく感を楽しむことと飲み物にアルコールが含まれているかどうかはほとんど関係ないんですよね。喉の渇きを癒したいなら1杯目にノンアルコール飲料を素早く飲んで、2杯目以降にアルコール飲料の味をゆっくり楽しむという方法も「アルパ飲み」のバリエーションです。

また、1杯目のアルコールを早く飲んでしまった場合は、2杯目にノンアルコール飲料を飲み、1杯目アルコール+2杯目ノンアルコール=30分となれば、これも「アルパ飲み」です。

お酒を最高においしく飲みつつも酔いすぎず、アルコールのメリットも欲しいというのは、皆さん望まれるところなので、自分に合う「アルパ飲み」を見つけてほしいと思います。

―なるほど。「アルパ飲み」にはバリエーションがあるのですね。ちなみにお2人はどんな「アルパ飲み」をされていますか?

私はお酒が大好きで、前回ご紹介したアルコール体質検査ではB型(お酒に強く飲みすぎる傾向)です。お酒の味をいろいろと変えて楽しみたい派なので、1杯目のビールをあえて小ジョッキやグラスにすることもあります。それから必ず水も一緒に頼むようにしています。

なるほど、小ジョッキという手もありますね。私はアルコール体質D型(お酒で顔が赤くなる)で、ほとんどお酒が飲めないんです。飲み会では1杯目を1時間、2時間かけて飲むので、最初の注文がすごく大事なんですよね。私にとってお酒は味わって楽しむものですから。

おっしゃる通り、お酒は味わい、楽しむものだと私も思います。食事中の単なる水分として、喉の渇きをいやすためだけにお酒を飲むのはもったいないですよね。そうするとどんどん酒量が増えてしまい、前述の番組内では「無駄酒」と呼んでいましたが、必要以上に飲み過ぎてしまいます。食事中は水を挟んでもいいと考えれば、全体の酒量は減ると思います。

リスクを下げる適度な飲酒量は?

―飲酒量を減少させる方法として「アルパ飲み」をご説明いただきましたが、適度な飲酒量についての目安はありますか?

2024年2月に厚生労働省が発表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」には、生活習慣病のリスクを高める飲酒量は1日平均 純アルコール量で男性40g、女性で20gほど。また60g以上で疾病や怪我などのリスクが高まると記載されています。

―国としても飲酒量の減少を推奨しているのですね。「アルパ飲み」が注目されつつあるのも、低アルコール飲料・ノンアルコール飲料が人気なのも、このような国の方針が後押ししているのでしょうか。

それも大きなきっかけだと思いますが、社会全体の酔うことに対する考え方が変わったのではないでしょうか。お酒で酔っぱらったことによるトラブルがニュースで取り上げられるようになり、酔いすぎて自分をコントロールできない状態を作りたくないと思う人が増えたのではないでしょうか。

そう思います。それに日本人はアルコール体質が多様で、C型とD型とE型合わせて約半数の人が遺伝子的にお酒をあまり飲めないというのが、欧米人に比べてかなり特殊な事情*だと思います。

自分らしい生き方をしても批判されない、むしろ褒められる今の時代、「お酒が飲めない」約半数の人の声が聞こえるようになったのだと思います。A型B型であっても若い方や女性は飲酒量が少ない傾向にあるので、結果、お酒を飲めない・飲まない人がマジョリティとなり、低アルコール飲料・ノンアルコール飲料のニーズにつながっているのではないでしょうか。

*東アジアの一部を除く人類の約90%がA型

アルコール体質を知ることが減酒につながる

―吉本先生はアルコール低減外来のドクターとして、減酒の研究をされています。最新の研究成果について教えてください。

筑波大学、三和酒類株式会社、一般社団法人飲酒科学振興協会が共同で行った研究では、過剰飲酒習慣のある若年層に対して、アルコール代謝遺伝子情報を基にした飲酒指導を1回行っただけで、飲酒量が減少したという結果が得られました。(個々人のアルコール代謝遺伝子情報に基づいた減酒指導で過剰飲酒をしている若年成人の飲酒量が減少)

この研究結果を踏まえて推測すると、遺伝子的にお酒が強い人はついつい飲みすぎてしまって体に良くないことを自覚し、ひょっとするとお金ももったいないといったことも考えて、飲酒量が減り、お酒に弱い人はアルコール量が少なくても楽しめるということに気づき、飲酒量が減ったのではないでしょうか。

そうですね。自分のアルコール体質と特徴を知るだけで飲酒量にブレーキがかけられるということが、この研究結果から読み取れると思います。

もうひとつ、ビールメーカーとの共同研究で、飲酒習慣のある男女にノンアルコール飲料を12週間にわたり提供するだけで、飲酒を含めた日常生活の制限をせずとも、アルコール摂取量が約3割減少し、約2/3の人でアルコール飲料からノンアルコール飲料に置き換えが起こったことが分かりました。しかもこの現象は提供終了後も続きました。

素晴らしい研究結果ですね。成功体験が得られれば自らの行動が変わるんですね。「いったん騙されたと思ってやってみて」というような働きかけが重要なんだなと思いました。

そうですね。生活習慣がリセットされてノンアルコールでもいいか、となった人が多かったようです。私の印象ですが、置き換える飲み物はソフトドリンクではなく、ノンアルコールと言えど「お酒ジャンル」の中で楽しんでいるように思います。研究に参加してくれた人にインタビューしても「ノンアルコールでも大人が楽しむ特別な飲み物であってほしい」という声はよく聞きました。

私もお酒ジャンルのノンアルコールと単なるソフトドリンクは、やはり違うと感じています。ノンアルコール、低アルコールであっても、大人の特別な飲み物として十分おいしいと思えるような商品が増えています。そういった各メーカーの努力も昨今のノンアル・低アル需要の要因のひとつと感じています。

おいしい低アルコールを楽しむなら?

実は今、チューハイにもう一度スポットを当てるべきではと思っているんです。やっぱり焼酎はとても便利でして、チューハイであればノンアルは無理ですが、それこそ0.1%から25%まで、自由にアルコール度数を変えることができます。チューハイのベースはウォッカ等のスピリッツ類が使われることもありますが、やはり基本は焼酎です。

「いいちこ」はすっきりとした味わいと香りなので、チューハイのベースに使いやすいんです。本格焼酎ならではの「いいちこ」のアロマと割り材とのミクスチャーとの心地よさを、ぜひお試しいただきたいですね。アルコール度数と味をお好みによって変えられますし、おいしい低アルコール飲料を作りたいときこそ「いいちこ」の強みが生きると思っています。

「いいちこ」にはいろいろ種類がありますが、中でも「いいちこパーソン」は1本300mlなので、1週間で1本にしようというコントロール方法もいいかもしれません。デザイン性の高いボトルなので、冷蔵庫にポンと1本入れておいてもさまになりますよ。

| ▼あわせて読みたい ・【焼酎ハイボール】作り方のコツと絶品レシピ7連発 ・【レモンサワーの作り方】レモンザムライさんが教える、絶対おいしい「いいちこレモンサワー」 ・【梅干しサワーの作り方】専門店のプロが“絶品”のコツを特別に伝授! |

※記事の情報は2025年4月25日時点のものです。