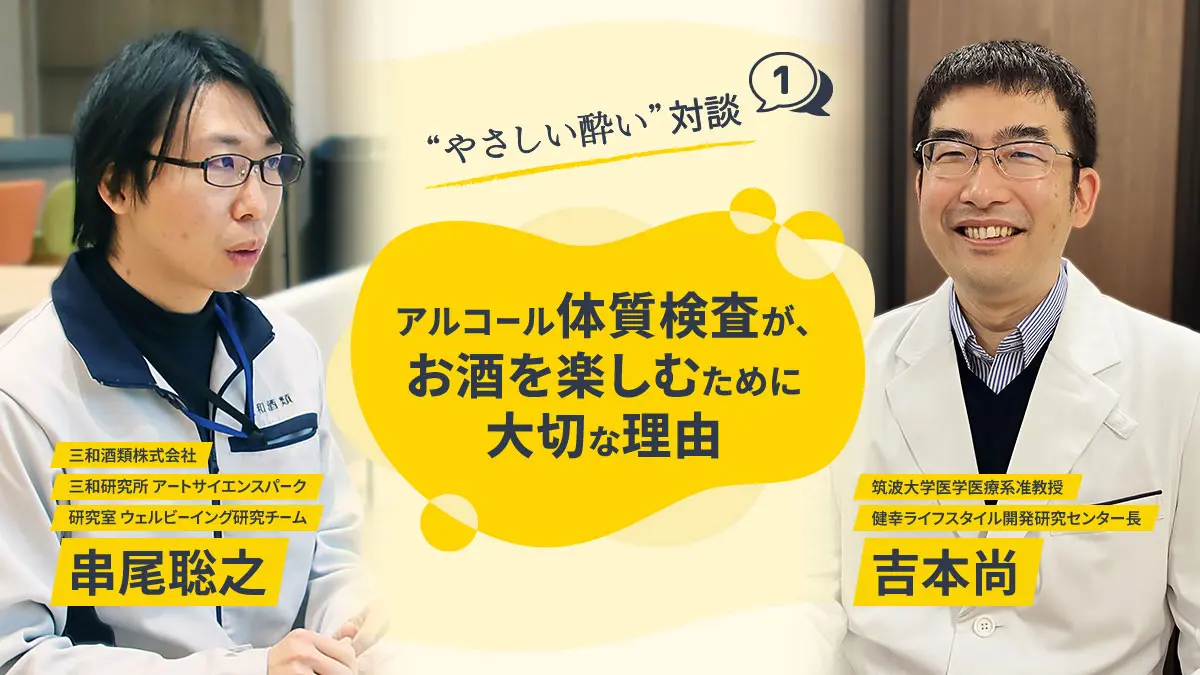

みなさんはご自身のアルコール体質をご存知ですか? お酒に強いか弱いかを大きく左右するのは、実は生まれ持った遺伝子なのです。近年、適正飲酒やお酒との上手なつきあい方の意識が高まっていますが、それには自分の体質を知ることも重要です。今回は、アルコール低減外来のドクターである吉本尚さんと、人生の質を向上させる飲酒のあり方を研究する「やさしい酔い研究会」立ち上げに携わった三和酒類株式会社の研究員・串尾聡之さんに、アルコール体質を知ることのメリットや活かし方についてお話をうかがいました。

この方々にお聞きしました

吉本 尚(よしもと ひさし)さん

筑波大学医学医療系准教授。健幸ライフスタイル開発研究センター長。博士(医学)。やさしい酔い研究会メンバー。連載企画「お酒と健康の基礎知識」の解説も。

串尾 聡之(くしお さとし)さん

三和酒類株式会社 三和研究所 アートサイエンスパーク 研究室 ウェルビーイング研究チーム チームリーダー。「やさしい酔い研究会」やアルコール体質検査キット「Nomity」の商品化をサポートするなど、適正飲酒の普及に取り組んでいる。

アルコール体質を知ることに、どんなメリットがある?

ーまずはアルコール体質を知ることの意義を、医学の視点から吉本先生にご解説をお願いできますか?

アルコール体質=アルコールの分解能力には個人差があります。これはお酒を飲んだことがある人、飲まなくてもお酒の席に参加したことがある人なら感覚的に分かることだと思います。ですが、お酒に強いか弱いかは実際に飲んでみないと分からない、周りの人と比べてみないと分からないことでした。

皮膚に消毒用エタノールを塗り、赤くなるかどうかでアルコールを分解しやすいかどうかを判別する「アルコールパッチテスト」という簡単なテストはありましたが、アルコール体質は「飲めるか飲めないか」の2択ではなく、さらに細かい分類があります。

健康や体調に配慮したお酒とのつきあいをするために、また、飲み過ぎによる人間関係などのトラブルを避けるためにも、自身のアルコール体質を知り、体質に合ったお酒の飲み方を心がけることがとても重要です。

ー串尾さんは酒類メーカーの研究員という立場ですが、どのように考えていらっしゃいますか?

お酒を飲むことを目的にするのではなく、お酒と上手につきあって、ご自身の人生を豊かで潤いのあるものにしてもらいたいという思いがあります。

アルコール体質というのは、自分の意思や環境に関わらず、飲酒行動に大きな影響をもたらすものです。ですから、経験や失敗の中からなんとなく自分のアルコール体質を察するのではなく、生物学的性別のように、自分の基本属性として把握した上でお酒とつきあっていただきたいと思っています。

なるほど、お酒は飲むこと自体が目的ではなく、生活を豊かにするためのひとつの手段として上手に使う、という視点は大切ですね。

はい。ありがとうございます。

お酒を初めて飲むときというのは、トラブルが起きやすいですよね。20歳を超えてもすべての人がお酒を飲むわけではありませんが、お酒を飲みはじめる前に自分のアルコール体質を知っておくことは有意義なことだと思います。

アルコール体質には5つのタイプがある

ーアルコール体質はどんな風に分類されるか教えていただけますか?

アルコール体質はエタノールとアセトアルデヒドを分解する2つの酵素の強さによって決まります。

1つ目の酵素「ADH1B」がエタノールをアセトアルデヒドに分解します。このアセトアルデヒドは毒性が高く、顔を赤くしたり頭痛や吐き気などの悪酔いの原因になります。

そして2つ目の酵素「ALDH2」がアセトアルデヒドを酢酸に分解して、その後、二酸化炭素と水になって体外に排出されます。

酵素の強さの違いは分解の速さに関係し、「ADH1B」が強い人はエタノールをすぐに分解することができ、「ALDH2」が強い人は、アセトアルデヒドをすぐに分解することができます。

Aタイプは依存するほどお酒が好きになりやすい。

Bタイプはどちらの酵素も強いのですが、その分、肝臓に負担がかかりやすい、飲みすぎてトラブルを起こしやすいといった特徴があります。

Cタイプは自分ではお酒に強いと思っていても実は弱いタイプであることも。

Dタイプはアセトアルデヒドが蓄積しやすく顔が赤くなったり悪酔い症状に悩まされたり、ということが起こりやすい反面、たくさんお酒を飲む必要がないので、お酒とうまくつきあいやすい体質とも言えます。

Eタイプは少量のお酒で不快症状が出るので、20歳になる前に知っておかないと、先ほど吉本先生のお話にあったように、初めてのお酒で非常に大変な思いをする可能性があります。

アルコール体質について、海外(東アジアを除く)と比べて日本人が特徴的なのは、いろんなタイプが混在していることです。その割合はお酒に強いB型が50%、アセトアルデヒドの分解が遅いD型が40%と多数派を占めるのに対し、A型、C型、E型は合計しても10%と少数派です。

多様性を大切にする社会においては、体質的にお酒を飲める人、飲めない人がいることを理解し、皆が上手にお酒とつきあっていくことが大切だと感じています。

お酒に強いタイプの人からすると、お酒は楽しいものであり、世の中にお酒が飲めない人がいるなんて、想像がつかない場合もあります。だから「遠慮しているのかも」と勘違いして「良かれと思って」お酒をすすめてしまう場合もあると思うんですよね。こういった誤解は様々な分野で起こりうることですが、ことお酒に関しては、5つのアルコール体質を知っておくことでより良いコミュニケーションにつながりそうです。

5つのタイプは遺伝子によって決まっているので、一生変わることはありませんしね。

はい、そうなんです。ただ、お酒を飲んで「鍛えられる」、ということは起こり得ます。

ADH1B、 ALDH2以外の酵素の働きが強くなったり、体に耐性ができる、また脳のアルコール感受性が下がる、といったことで、「飲んでいるうちにお酒に強くなる(酔いにくくなる)」ということは、実際にあります。

ですがアルコール体質を決めている遺伝子自体は変わりませんので、アルコール依存症や内臓疾患などの病気になりやすいかどうかなど、体質によるリスクも変わりません。

自分の体質を考慮せず、「むやみに飲んで鍛える」ことで自分を傷つけてしまうと、それこそ、お酒とのつきあいが途中で途切れてしまうことにもつながってしまいます。

ーなるほど。体感ではなく、体質を踏まえてお酒とのつきあい方を考えることが大切ということですね。串尾さんも同様のお考えですか?

ぜひお酒と長くおつきあいしていただきたいという願いがあります。お酒のせいで、生活の豊かさが損なわれてしまうことがあってはなりません。

ちなみに、アルコール体質検査の方法は種々ありますが、三和酒類が提携している「Nomity」というアルコール体質検査キットは、唾液をとって郵送するだけの簡単な遺伝子検査です。結果はアプリやWebで確認することができます。また、検査手法の工夫により、価格も抑えることができました。

アルコール体質検査が今、注目される理由

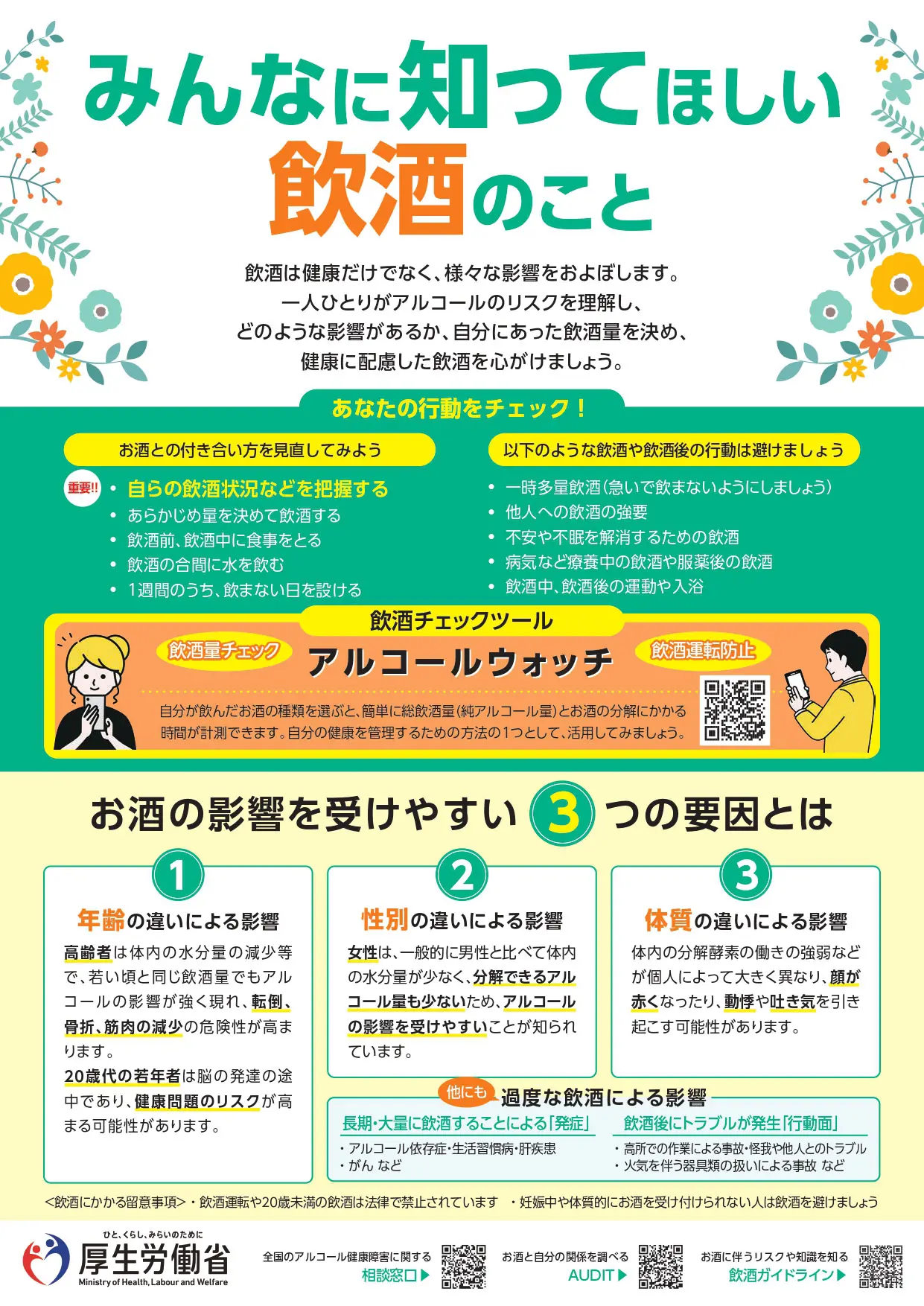

ーアルコール体質検査が注目されているのは、2024年2月に厚生労働省が発表し話題を集めた「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」(以降、飲酒ガイドライン)の影響もあるのではと感じますが、いかがでしょうか?

そうですね。「飲酒ガイドライン」には「飲酒による身体等への影響について、年齢・性別・体質等による違い」と、気を付けるべき項目に「体質」が明記されました。このように公的な文書に書かれたことは社会に大きなインパクトを与えたと思います。

実はアルコール体質に2つの酵素が関わっているというのは以前から分かっていたのですが、今も広く国民に認知されているとは言い難い状況です。手軽なアルコール体質検査キットのようなものが、社会に実装されていなかったのもひとつ要因としてあると思います。

このような公的文書が発表され、アルコール依存症や飲酒運転などが社会問題として取りざたされている今、簡単に検査ができて、リスクチェックができる「アルコール体質検査」が注目されているのではないでしょうか。

吉本先生がおっしゃる通り、「飲酒ガイドライン」の発表は非常に大きなインパクトがありました。ガイドラインを読んだ方は、飲酒のリスクに目がいき、「気を付けよう」という意識が生まれると思うのですが、その先の行動変容には「●●だから気を付けよう」という納得感が必要だと思うんです。

つまり、「酵素の働きによって体質が決まるのか、なるほど」と腑に落ちる感覚です。コロナ禍の影響でPCR検査が根付いたこと、いろいろなジャンルの遺伝子検査が開発されたこともあり、「アルコール体質検査」を楽しみながら利用する方が増えたのではないかと思います。

酒類メーカーである三和酒類が「アルコール体質検査」に取り組む理由について、改めてお聞きしてもいいですか?

ありがとうございます。私たちは誇りを持って酒づくりをしており、「お酒ですべての人に笑顔になってもらいたい」と思っています。それは裏を返すと「お酒でつらい思いをする人をひとりもつくりたくない」ということです。つまり「適正飲酒」ですが、それは規制やポージングなどではなく、「これしかないんだ」という境地に行きつきました。

そして「適正飲酒」を推し進める際、「ダメ、絶対」というメッセージは問題の解決につながりませんし、「お酒はほどほどに」というメッセージも少し曖昧で半ば無責任だとも感じています。どうすれば「適正飲酒」を広められるのかというのは非常に難しい課題ではありますが、「方法論を構築して実践して実証する」ことが重要であり、その実践において、アルコール体質検査が非常に有効な手段です。そして手段でありつつも(体質検査を広めることが)目的と言ってもいいほどインパクトのあるものだ、ということが、吉本先生との研究でも分かってきました。

なるほど、納得しました。逆に言うと、10年前ではこういった取り組みはできなかったとお考えですか?

そうですね。10年前でも「適正飲酒」に関するポリシーを持った企業もあったとは思いますが、やはり市場、消費者のみなさんの注目が少なかったと思います。現在では様々な価値観やライフスタイルの変化もあって低アルコール、ノンアルコール飲料の需要が増えていますが、10年前にはそういった需要は少なく、チャレンジすることは難しかったと思います。

やはり社会の受け皿ができ、公的にも後押しするという流れの中で、ということですね。

はい。ダイバーシティ、SDGsといった概念が浸透し、SNSで弱者や少数派の声が聞こえるようになったことの影響は大きいと思います。

実際私自身が、適正飲酒に取り組みはじめたのは7、8年前ですが、強まる規制にどう対応するか、というところから始まりました。しかしすぐに、ダイバーシティやSDGsに共通する考え方である「持続性」の大切さを痛感し、のめり込んでいきました。

アルコール体質検査の結果はどう活かす?

ー自分の体質が分かったその後のお話をお聞きします。活かすための具体的なアイデアがあれば教えてください。

私は、アルコールパフォーマンス=アルパというのをいろんなところで言っています。2024年12月に放送されたNHK『あしたが変わるトリセツショー』で「お酒とのつきあい方のトリセツ」という特集が組まれ、吉本先生がご出演されました。放送ではアルコール体質の5つのタイプと共に、「アルパ飲み」を紹介していただきました。「アルパ飲み」というのは「1杯目を30分かけて飲むと、気持ちよく酔えるのに飲酒量が減少する」という飲み方です。

これは飲み方の提唱ですが、他にもお酒のボトルやグラス、味や提供の仕方など、メーカーやお店など提供する側の工夫によって、消費者のみなさんが無意識のうちにアルパを高めて、ウェルビーイングなお酒の飲み方ができるようにするべきだと考えています。

その前提として、アルコール体質によってお酒とのつきあい方の方針が大きく変わってきますので、やはりご自身で知っておいていただくことが大切です。その上で我々提供する側が意志を持って、適正飲酒実現に向けたアプローチをしなければいけないと思っています。

ー吉本先生にお聞きしますが、医療の現場ではこういったアルコール体質検査は活かされているのでしょうか?

医療現場においては、アルコール体質を検査し、その結果を治療法や指導内容に活かすには至っていません。医療機関に来る状況の患者さんは、健康に関するリスクや人間関係などのトラブルをすでに抱えている方がほとんどなので、体質に関わらずまずは酒量を減らすことが必要だからです。

また、アルコール体質検査は国民健康保険、社会保険の適用外ということもあります。ですが、将来的にはアルコール体質によって治療法を選び分けて使うということも可能になってくるかもしれません。

基本的に「アルコール体質検査」は、健康に害が出る前に、人間関係を損なう前にやっておいてほしいことです。教育現場、産業現場などで使用することで、早い段階で自分の体質を把握することができますし、多様性を大切にする空気づくりにも役立つと思います。

はい。実際、産業保健の分野で、産業医や保健師の方々に、「医療につなげる前に会社として取り組むべきこと」として活用していただくことが増えてきています。「Nomity」にはエンターテインメント要素があるので、関心を持っていただきやすく、使用する際の心理的ハードルが下がるという利点もあると思っています。

自分自身のアルコール体質を知り、また飲み会をする際には参加者のタイプを知っておくことで、スタイルが変わってくると思うんですよね。マイペースで飲んでいる人には無理にお酒をすすめないようにしようとか、場合によってはランチミーティングにしようとか。

三和酒類では社員の大多数がアルコール体質検査を受けているので、懇親会の席では「何タイプ?」なんて話が普通にされています。

いいですね。空気を読むのではなく普通にお酒の話ができる環境ですね。

はい、そうなんです。そこで重要なのは「Bタイプだからといって飲ませていい」ということではないということです。これは他社さんのセミナーなどでお話する際にも、必ずお伝えしていることです。

長くお酒とつきあうためには?

ー健康を維持しながらお酒も楽しみたい、という方も多いと思います。改めて、お酒と長くつきあうためのアドバイスをお願いします。

繰り返しになりますが、「アルコール体質検査」をすることで、体質に応じた飲み方を考えるきっかけになる、というのがやはり大きいですね。

おっしゃる通りだと思います。アルコール体質という生物学的属性とも言えるA~Eという大きな土台があって、その上でそれぞれの哲学や環境に応じたお酒の飲み方になるんだと思います。

お酒には大きく分けて3つのメリットがあると考えています。1つ目は「おいしい」という香味そのものです。お酒自体がおいしい、食べ物とのマリアージュでおいしいという機能的要素です。2つ目は癒しや高揚感といった快感をもたらす作用です。そして3つ目がコミュニケーションの促進です。「飲みニケーション」などと言うと、(笑)がつきそうですが、やはり懇親会や飲み会はビジネスにおいても大きな役割を果たしているのではないでしょうか。

このようなメリットのあるお酒ですが、アルコールは依存性の高い物質でもあるので、アルパを考えながら「上手に使う」という意思を持って飲んでいただくためには、まずはご自身のアルコール体質を知ることが重要になってくると思います。

「お酒は飲んでも飲まれるな」ということですね。お酒を飲まれる方は、無理なく、一生涯お酒とつきあっていきたいと考えている人が多いと思います。自分の体質、それに伴う飲み方をすることで、飲酒寿命が延び、豊かな生活が維持されるのではないでしょうか。

※記事の情報は2025年2月21日時点のものです。