太古の昔に偶然生まれ、人類の歴史とともに進化してきたお酒づくり。それを分析し磨きあげ、再現性を持たせてきたのが科学の力です。そんなサイエンス面から「いいちこ」を支える担当者に聞いた、サスティナブルな焼酎づくりとは? 今回は、お酒づくりの副産物「焼酎粕」リサイクルの取り組みについて解説していただきます。

この人が解説!

稲村太郎(いなむらたろう)さん

三和酒類株式会社 環境開発課

大麦発酵液(焼酎粕)などの副産物の飼料・肥料原料への加工・販売、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)、工場緑化の推進、社内全体に関する環境活動の推進などに携わっている。大学・大学院での専門分野は植物の分子形質発現学。

▶稲村さんが登場した「社員激オシおつまみはコレ」はこちら

Q1.焼酎粕とはどんなもの?

固形の日本酒の酒粕をご存知の方は多いと思いますが、焼酎粕は焼酎の製造工程で生まれる液状の副産物です。焼酎の醸造工程では、麹と酵母によって主原料を発酵させたもろみを蒸留し、アルコールを取り出したものが原酒となります。そして、蒸留によって取り出されたアルコール以外の部分が、焼酎粕と呼ばれる副産物です。

焼酎粕は、クエン酸、アミノ酸、オリゴ糖、ポリフェノールなどの機能性成分を多く含み、独自の技術で発酵大麦エキスとして抽出し、健康食品素材、培地素材、調味料原料等へと加工しています。

三和酒類では、焼酎粕を大麦発酵液と呼んでいます。その有効成分を抽出した発酵大麦エキスをもとに、長年にわたりさまざまな研究を続けています。

Q2.焼酎粕の再利用はどのように始まった?

三和酒類の場合、焼酎粕の再利用は「いいちこ」醸造の歴史とともに歩んできました。先ほどお伝えした通り、大麦発酵液はたいへん栄養豊富ですので、近隣の農地に肥料原料として利用してもらったのが始まりと聞いています。

その後、海洋投入(2000年に終了)と並行して、加工技術の開発に取り組みました。1986年には濃縮飼料を開発、1994年には乾燥飼料を開発(2009年に廃止)。栄養価が高い濃縮飼料は、大規模な牧場に乳牛の飼料原料として採用され、現在もご活用いただいています。

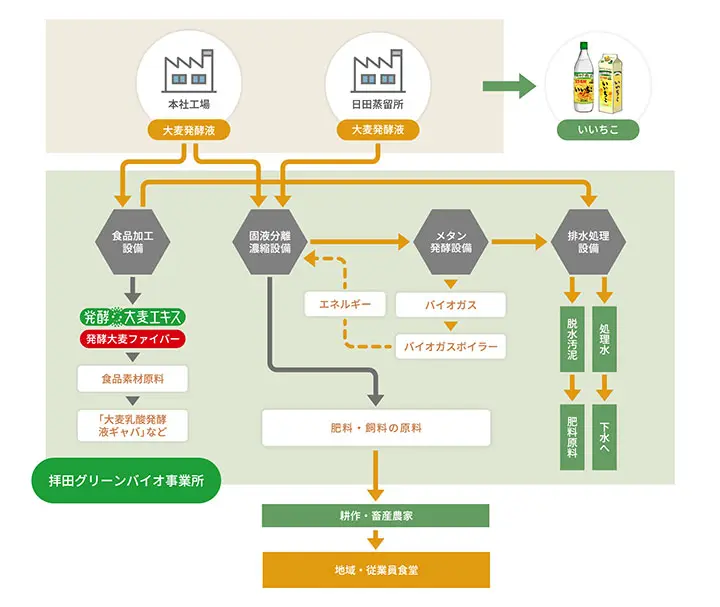

2009年には拝田グリーンバイオ事業所が設立されました。濃縮飼料をつくる一方で、メタン発酵を行い、発生したバイオガスを熱源として利用し、再び濃縮を行う循環システムが実現し、人と自然との共生への歩みを大きく進めました。当時、大麦発酵液からメタン発酵を行うのは非常に難しい技術が必要でしたが、研究員の長年の試行錯誤により蓄積された知見をもとに実用化されたことは、たいへんな技術革新だったと、今振り返っても実感します。

Q3.焼酎粕はどんなものに利用されている?

まずは飼料としての利用です。地域で飼育されている乳牛やブランド豚の飼料の原料となっています。先ほどもお話した通り、濃縮という技術が使われておりまして、濃縮に必要な熱源には、大麦発酵液をメタン発酵したバイオガスも利用しています。

次に肥料です。例えば、大分県宇佐市で栽培されている、焼酎醸造好適大麦「ニシノホシ」の肥料の原料にもなっています。収穫されたニシノホシは、三和酒類の大分麦焼酎®「西の星」という商品となります。

「発酵大麦エキス」を用いた乳酸菌発酵法でつくられた「大麦乳酸発酵液ギャバ」といった食品素材としての有効利用に向けた研究も行っています。

Q4.焼酎粕有効利用の未来は?

現在、三和酒類の再利用率は約93%です。これを100%にすることを目指して、日々取り組んでいます。

課題のひとつは高付加価値化です。機能性食品素材など、より付加価値の高い製品への応用研究が進められています。

もうひとつは地域社会と連携した資源循環の強化です。宇佐市では、20年以上前から焼酎醸造好適大麦「ニシノホシ」の栽培をしていただいています。近年では、その肥料の原料として大麦発酵液を活用し、その大麦の品質や収穫量の向上を目指す研究が進められています。これは、地域経済の活性化にも繋がる取り組みです。2023年には、大分県・宇佐市・ニシノホシ生産者・JAおおいた・サンクル・三和酒類で宇佐市焼酎用大麦産地育成協議会が設立され、品質基準の確立や栽培方法の研究が進められています。

Q5.最後に焼酎粕リサイクル担当の方からメッセージをお願いします

「いいちこ」をお客様にお届けする際、味わいはもちろん、その土地の風土や文化を感じて、優しくおおらかな気持ちになっていただけることが、私たちにとって何よりの喜びです。そのために、私たちは地域や環境と真摯に向き合ったお酒づくりをする必要があります。

そう考えたとき、自然現象や社会現象を観察・評価し、法則性や原理を解明する学問であるサイエンスの視点は非常に大切です。この科学的なアプローチは、研究所の実験だけでなく、社会活動や職場など、どのような仕事にも繋がると実感しています。丹念に真摯にお酒づくりや自然と向き合うことで、お客様に「いいちこ」を選んでいただき、ひいては、お客様をはじめ、地域の方々、農家や畜産業者、肥料業者の方々など、関わるすべての皆さまが幸せになっていくお手伝いができればと考えています。

※記事の情報は2025年7月31日時点のものです。