太古の昔に偶然生まれ、人類の歴史とともに進化してきたお酒づくり。それを分析し磨きあげ、再現性を持たせてきたのが科学の力です。そんなサイエンス面から「いいちこ」を支える三和研究所の研究員に聞いた、おいしさの秘密・秘訣とは? 今回は、プロが「焼酎のおいしさ」をどんな風に捉え、どのように評価するのかを解説していただきます。

この人が解説!

古寺美保子(ふるてらみほこ)さん

三和研究所 クロスオーバーセンター 企画知財課

醸造技術の研究開発担当を経て、現在は主に特許管理に関する業務を行う。官能検査パネリストとして官能検査の評価員も担当している。社外審査会の評価員を務めることも。

Q1.焼酎の「おいしさ」とは? プロはどのように評価する?

焼酎のおいしさ、つまり味わいや香りは、水とエタノールを除くわずか1%程度含まれる香気成分によってもたらされます。それらは麦、米、芋、そばといった主原料だけでなく、製造工程、貯蔵工程にも由来します。原料や製造方法、またその組み合わせによって、さまざまな味わいや香りの焼酎原酒をつくることができるんです。

たとえば、麦焼酎の特徴的な香りの成分には、バナナのような香りの酢酸イソアミルや、香ばしい香りに寄与する2-フランメタンチオールなどがありますが、まだ解明されていないものも含めると、数え切れないほどあると言われています。

このように多種多様な香りを総合的に評価・分析するには、人間の五感による官能評価が最適です。また、品質管理や新商品開発などにおいても、官能評価は必要不可欠です。

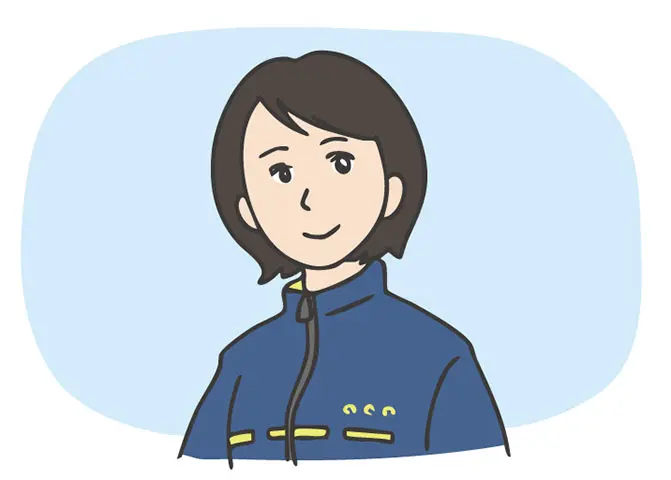

三和研究所では、「人が感じる焼酎のおいしさ」をよりよく評価するために、味わいや香りについて一歩踏み込んだ研究を行っています。2013年に論文発表をした研究では、大麦焼酎に含まれる香りの成分を調査し、大麦焼酎に含まれる22成分の官能評価のための用語を決定しました。その際、大麦焼酎の香りの特徴を、

①甘香・煙臭

②ダイアセチル

③花の香様・スパイス様

④アルデヒド

⑤果実様、油臭

⑥アルコール様

⑦硫黄様

に類別しました。これにより三和酒類の官能評価の精度も上がったと考えています。

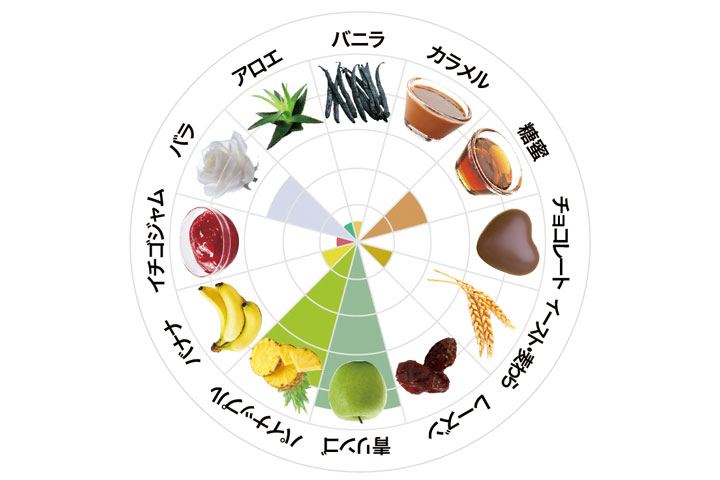

そのほかにも、前述した2013年の論文発表の成果をもとにした大麦焼酎のフレーバーホイールや各商品のフレーバーチャートを作成するなど、おいしさの見える化を行い、焼酎の味わいや香りを共有する工夫をしています。

| ▼あわせて読みたい ・いいちこテイスティングノート |

また別の研究では、焼酎の仕込みにおいて、麹の割合を増やすことで甘い香りの成分が増えることを見出しました。このように、おいしさの理由を明らかにして、特許化なども行っています。

Q2.焼酎の利き酒(ききしゅ)はどんな風に行う?

利き酒(官能評価)の方法は目的によってさまざまです。

新商品の開発をするときに行う嗜好性評価(おいしいと感じるかどうか)では、対象の食品に強い嫌悪感がなく、ターゲット市場に属する人を評価員として選ぶことが多いです。

一方、品質評価では、その商品の良し悪しが判断できる人でないと評価員にはなれません。商品間のわずかな差異が識別できることが条件として求められますので、事前に訓練され選抜された専門の評価員が官能評価を行います。

いずれの場合も、人の五感を用いて感覚的に評価しますので、その妨げとなるような要因を排除するために、評価員の健康状態が良好であること、環境条件(部屋の温度等)を一定に保つことが必要です。

三和酒類の一般的な評価項目としては、

・味、香り、総合の点数化

・特徴的な香り、味のコメント(良い点、悪い点等)の書き出し

・ある特徴の強度の評価

などがあります。

点数をつけるときには、優れた特徴が多く、マイナスな香味がないものを高く評価します。総合評価では、香味が調和しているものを高く評価します。

官能評価の方法についてはこれが最善、というものはなく、現在も改良され続けています。三和酒類も、より良い方法で評価できるように、現在進行形で官能評価の技術習得を行っています。

Q3.官能評価はどのように学ぶ?

日本酒と違い、焼酎は外部機関などでの官能評価のセミナーがないこともあり、社内での研修が主な学びの場となります。焼酎に含まれる代表的な香気成分を準備し、その香りと表現方法を学ぶ機会を設けたりしています。

また、公的な鑑評会等に参加することも、官能評価を学ぶ機会になっています。三和酒類は醸造技術の研鑽のために熊本国税局で行われる「酒類鑑評会」に参加しています。毎年、社内の評価員によって品質が高いと評価されたお酒を出品しており、令和7年度も5つの製造場が優秀賞をいただきました。

表彰式と同じタイミングで行われる「製造技術研究会」では、鑑評会に出品された全種類の本格焼酎、清酒の利き酒ができ、他のメーカーさんの酒質を勉強させていただく機会にもなっています。また、香りサンプルのコーナーが設けられており、そこでも焼酎全般の代表的な香気成分の香りとその表現を学ぶことができます。私自身もこの活動に官能検査の評価員として携わらせていただいています。

Q4.最後に担当の方からメッセージをお願いします

「いいちこ」はサイエンスを駆使しながら1㎜の品質差にこだわり、さまざまな工程の技術を改善・改良し続けてきました。その積み重ねが、現在の品質を支えています。これからも、お客様に喜んでいただける商品をつくっていくためには、サイエンスはなくてはならないものだと思っています。

焼酎の面白さは、前述したように原料や製造方法により多種多様の香味の商品をつくることができるところです。それをわかりやすく体感していただける方法としておすすめしたいのが「いいちこ日田蒸留所原酒等 3本セット」。麦焼酎の常圧蒸留原酒、減圧蒸留原酒と長期熟成貯蔵酒がセットになった商品で、製造方法によって原酒等の香味が違うことが感じられます。また、自分好みの味にブレンドして楽しむことも可能です。お試しいただけたらうれしいです。

※記事の情報は2025年7月29日時点のものです。